丹尼爾·威廉姆斯(Daniel H. Williams)是一名教父學與歷史神學教授,現任教於美國德克薩斯州韋科的貝勒大學(Baylor University)宗教學系。他撰寫、編輯過六本書,並從2006年開始常在中國教學。威廉姆斯教授曾在中國大陸五所重點高校授課,同時也是中國人民大學夏校會議的特邀講者。他還曾在《基督教文化學刊》發表過數篇文章。2009年夏,他被中國人民大學聘為客座教授。他的著作《重拾教父傳統》被翻譯成中文,2011年由中國社會科學出版社出版,並於2016年再版。現在,威廉姆斯教授是山東大學古希臘思想研究中心的聯合主任。

丹尼爾·威廉姆斯(Daniel H. Williams)是一名教父學與歷史神學教授,現任教於美國德克薩斯州韋科的貝勒大學(Baylor University)宗教學系。他撰寫、編輯過六本書,並從2006年開始常在中國教學。威廉姆斯教授曾在中國大陸五所重點高校授課,同時也是中國人民大學夏校會議的特邀講者。他還曾在《基督教文化學刊》發表過數篇文章。2009年夏,他被中國人民大學聘為客座教授。他的著作《重拾教父傳統》被翻譯成中文,2011年由中國社會科學出版社出版,並於2016年再版。現在,威廉姆斯教授是山東大學古希臘思想研究中心的聯合主任。

威廉姆斯教授對中國早期基督教的研究遠遠超出了歷史學和考古學的範圍。他的研究成果表明,對中國而言,基督教並不是一個外來的信仰,事實上,基督教傳播到中國的時間甚至比歐洲某些基督教國家還早。中國當局宣傳反基督教時樂此不疲地利用基督教 「非源於本土」這一特徵來論證為什麼要嚴密監視基督徒並限制他們的宗教自由,因此威廉姆斯教授的研究作品恰逢其時,也與《寒冬》每日關注的話題相契合。

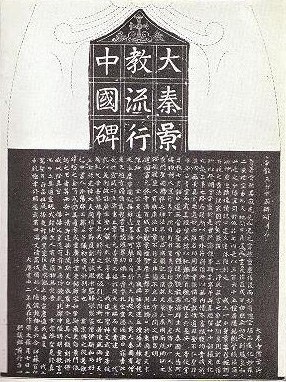

威廉姆斯教授,某些宣傳信息把基督教定義為中國的外來宗教,您曾研究過公元781年在陝西西安附近建立的大秦景教流行中國碑(聶斯脫利碑),您認為這塊碑是否能夠證明這種說法是錯誤的呢?

人們比較容易高估這塊碑的重要性,但也不應該低估其意義。公元1623年,這塊碑被重新挖掘出來,自此之後它在歷史上發揮的作用不容小覷。公元1690年4月,在意大利耶穌會傳教士馬泰奧·里奇(1552~1610)初次抵達中國這片土地近一個世紀後,耶穌會士仍然在努力爭取北京皇帝的完全信任。此前不久,山東省一些中國基督徒遭到監禁,被定罪為信仰錯謬且具有煽動性的邪教。當時好幾位法國耶穌會士通過一位滿族朝廷官員向皇帝請願,希望能釋放這些基督徒。雖然這些會士在一次覲見中據理力爭,皇帝還是拒絕介入此事。此時這位朝廷官員(不是會士)才告訴皇帝西安有一碑,此碑「證明基督教曾在中國被先輩尊崇,繁榮發展。」呂秀巖的一番話顯然讓皇帝好奇不已,便向他要了一份手抄碑文。此後,皇帝對基督教的態度整體有所緩和。

一年後,皇帝最小的弟弟和當初覲見皇帝的那幾位會士見面,並詢問了一些關於基督教的問題。他尤其問到這幾位會士信仰的宗教是否就是當初傳入中國的那個宗教,會士回答說是,並且還說西安的那塊碑就是最好的證據。此次會面給了耶穌會士再次請求政府保護基督徒的機會。又一年後,也就是公元1692年,清朝康熙皇帝(1654~1722)於三月二十二日下達一道容教令,表示認可羅馬天主教會,禁止破壞其教堂和傳教團駐地,並且將中國人信仰基督教合法化。

聶斯脫利派信徒究竟是哪些人呢?

聶斯脫利派信徒所組成的教會名為東方教會(Church of the East),但往往被誤稱為聶斯脫利教會,現在該教會的生存狀況岌岌可危。東方教會過去傳福音所跨地域最廣,遠遠超過拜占庭和羅馬教會。公元三世紀末期,基督教傳播到了阿拉伯半島的部分地區和印度西北部。一百年後,伊朗東部的呼羅珊省(Khorassan)也有了基督徒的身影,他們還將福音傳給那些遷入現今阿富汗北部和烏茲別克斯坦南部的突厥部落,讓他們也接受了基督教。東方教會開始逐步發展屬於自己的語言和文化,漸漸地和亞歷山大港、以弗所、迦克墩、君士坦丁堡的教會區別開來。

東方教會除了所處地理位置和使用語言上明顯有別於其他教會之外,其教會/政治特色也獨具一格。不像其他的天主教會,東方教會從來就沒有自己的「君士坦丁大帝」或者是任何長期的後勤支援,也從來沒打算發展神權政治。歷史上也沒有任何一個中亞國家把基督教定為國教。雖然波斯、巴克特里亞、中國和蒙古有的君王在某些時期曾對基督教採取包容態度,甚至支持過基督教傳教活動,但是基督徒在幾十載的歲月裡都是遭到了逼迫的,因此,基督教在中亞地區留下的歷史文獻就遠遠不及拉丁美洲和希臘的基督教文獻豐富。同樣地,東方教會也從未動用武力或者採取政治手段來擴張教勢,只是沿著主要貿易路線發展教會。其信眾通常是小群體,有的說粟特語(絲綢之路的通用語),有的說回鶻語,還有的說古突厥語、蒙古語、中文。據了解,東方教會在大部分禮拜儀式中使用敘利亞語,不過基督教的語言從來就不限於一種(和伊斯蘭教不一樣)。在基督教的歷史中,基督教的聖經也不止一種語言的譯本。

到了公元四世紀早期,東方教會已在許多地方建立了大主教區,如阿拉伯半島,雙城塞琉西亞—泰西封城(Seleucia-Ctesiphon),前波斯首都(巴格達西北方向19英里),埃爾比勒和巴士拉(伊拉克城市),梅爾夫(土庫曼斯坦城市),德黑蘭,赫拉特(阿富汗西部城市),以及錫斯坦(伊朗東部城市)。截至424年,所有這些大主教區都建成了。很快,在公元六世紀之前中國西部就有了一位基督教見證人,西安和北京也建立了大主教區,雖然現在早已被歷史遺忘了。

毫無疑問,因為各個地區的人種、地理環境以及民族文化有所不同,基督教表達和實踐的方式也不同。這個區別或許還很大,因為基督教也吸收了這些地區的習俗和語言。與此同時,伊朗和中國西部的教會在禮拜儀式和神學等方面還存在基本的相似之處,這不僅僅是因為它們本質上有基本的相似之處,還因為主教和都主教(或分區主教)之間建立了龐大的聯繫網。溝通和交流也許比任何其他媒介都更能使得信仰和其實踐延續下去。

我們再回到西安的大秦景教流行中國碑這個話題,這塊碑看來特別重要,您能給我們詳細介紹一下嗎?

大秦景教流行中國碑讓我們知道了基督教曾傳入中國並對其產生一定影響,這個信息是獨一無二的,在其他歷史文獻和碑文上都找不到。除此之外,我可以再談一談這塊碑的其他方面的出土意義。有些歷史學家草率地定規了早期基督教在中國的影響力以及影響範圍的大小。如果沒有這塊碑,沒有人能夠衡量出基督教在中國被接納的性質是什麼,其融入程度有多深以及其傳播情況。在唐朝,有些權貴家族和軍隊首領也信了聶斯脫利教,並且大力支持其發展。聶斯脫利派信徒趕上了好時機,當時中國的環境對外來宗教的傳播非常有利。早在公元635年前,西安已經有許多波斯商人定居,當然,其中也有一些聶斯脫利派信徒。隨著信徒的逐漸增加,阿羅本(Alopen)主教帶領一支佈道團隊來到唐朝首都牧養當地的景教社區。阿羅本和他的團隊受到唐朝朝廷的熱烈接待,並被獲准翻譯他們的經文和傳播教義。這也符合唐朝當時包容以及培養外來宗教這一廣泛政策。阿羅本抵達長安時,佛教已經在中國發展了五個世紀,信徒不斷增多,並在當時社會裡與道教和儒教爭奪信徒。當時的唐朝是個宗教多元化的社會,再加上佛教、道教和儒教好幾個世紀一直在中國宗教佔據主導地位,此時中國在哲學和精神方面的發展已經起步,這為聶斯脫利派信徒的到來提供了良好時機。

公元638年,阿羅本在中國助理的幫助下完成了第一部中文基督教書籍——《耶穌彌賽亞的經文》(The Sutra of Jesus the Messiah)。與其說這是一部翻譯作品,倒不如說這是為了滿足西安各教會的需要而自由改編的一本書。學者們指出,該書的源語言可能是波斯語或粟特語,而非敘利亞語。例如,「Uo-li-si-liam」一詞似乎是波斯語 「耶路撒冷」的音譯。

在這第一本用中文撰寫的基督教書籍中,為了證明基督教不包含任何顛覆中國古代傳統的元素,阿羅本可謂是煞費苦心。他指出,效忠國家和孝敬父母並不違背基督教教義。另外,我們通過公元781年建立的這塊景教碑可得知,景教修道院的牆上甚至繪有唐太宗(627~649)的畫像,這不禁讓人想起拉文納拜占庭教堂裡的查士丁尼大帝(483~565)的畫像。

這本早期基督教經典不僅僅是在為基督教辯護,其主要內容是介紹基督教信仰。它第一次向中國讀者介紹了基督從出生到受難的一生。我們有充分理由相信除了長安之外,其他地方也有一些景教修道院,洛陽建立了景教修道院,在敦煌、靈武和四川也一定曾經有過景教修道院。

然而此後不久,景教就被趕出了中國,至少許多教材是這麼說的。那麼,究竟發生了什麼呢?

眾所周知,景教於武則天(624~705)在位期間遭到了重創。武則天幹勁十足且能力出眾,她篡權奪位,於公元690年建立了武周朝。隨著唐朝的覆滅,景教在中國迅速衰落。公元986年,一位四年前(公元982年)被聶斯脫利派宗主教派遣到中國的奈季蘭修道士說:「基督教在中國已經滅絕,本地基督徒人口因為各種緣由逐漸消亡,他們的教會也被摧毀,現在這片土地上只剩下一名基督徒了。」不過話說回來,這只是一個人的說法罷了,歷史上人們對它過於重視了,其實不應該將他的說法完全當作關於整個中國景教教會的準確記述。

有些人堅稱景教教會源自波斯和中亞地區僑民,因此景教並非中國版的基督教,也不能證明基督教在中國的起源由來已久。您會如何反駁此論點呢?

大秦景教流行中國碑上記載的宗教儀式是用中文寫的,這足以說明景教教會肯定有一些中國人。此外,從公元845年發生的宗教迫害中我們了解到,除了來自波斯和中亞的外國修道士之外,景教教會裡也有一些中國修道士。就像佛教徒和道教徒一樣,當時景教信徒也被迫回歸世俗生活,重操舊業以及向國家納稅。此後基督教在中國的生存空間如何不得而知,但是要徹底消滅任何宗教都是非常困難的。中亞確實有基督教,這是毋庸置疑的,敘利亞作家和早期穆斯林歷史學家都提到過中亞的基督教社區。公元十三世紀,拉班·掃馬(約1225~1294)從中國出發向西旅行,途徑中亞地帶,在此過程中他記述了沿途寄宿過的基督教社區。同樣在十三世紀,道家長春真人丘處機(1148~1227)西遊中亞謁見成吉思汗(約1162~1227),有記載表明,在此期間長春真人曾與一名基督教(聶斯脫利派)領袖會談過。

在敦煌出土的大量佛教文獻當中也發掘出了一些中文基督教文獻,進一步豐富了我們對景教的了解。這些文獻可能來自敦煌(古稱沙州)的一個較大的基督教修道院,文獻中包括讚美詩和佈道。這些佈道顯然是為中國讀者寫的,取材於一些敘利亞語經文文獻,不過他們的翻譯並不準確。他們的主要目的是向以儒家思想作為統治思想的政府當局表明基督教的一神論在哲學上是合理的,基督徒所遵守的是最高的道德和倫理原則。

不管怎麼樣,中國和撒馬爾罕(Samarkand)之間的聯繫非常重要,而且沒有間斷過,那麼那裡的基督徒的情況又是如何的呢?

公元635年,東敘利亞基督徒抵達中國首都西安,同一時期,撒馬爾罕成為中亞地區東方教會的中心。到公元八九世紀,在更東邊的喀什(Kashgar)地區可能有一個大主教區,不過直到十二世紀我們才有證據證實確實有一座大主教區存在。儘管在撒馬爾罕沒有發現任何早期基督教建築,但馬可·波羅(Marco Polo,1254~1324)記述說,公元1272年,當他遊歷至撒馬爾罕時,曾看到過一座專門為施洗約翰而建的圓頂教堂。亞美尼亞高級警員賽拜德(Sempad,1208~1276)在公元1248年也曾到訪撒馬爾罕,他描述說看到一個教堂,教堂裡有一幅耶穌與東方三博士的畫。

在撒馬爾罕以南40公里處的烏茲別克斯坦的烏爾古特鎮(Urgut),出土了許多公元九世紀用敘利亞語寫的石碑,上面還刻有十字架。近期在烏爾古特鎮附近的考古發掘中發現了一座基督教建築,這可能是穆斯林撰史學家伊本·霍卡爾(Ibn Hawqal)於公元969年左右到訪此地時描述的那座修道院的遺址。他寫道:「靠近撒馬爾罕附近還有另一個基督教修道院,基督徒在此處聚集,並擁有各自的單人小室。我遇到了許多來自伊拉克的基督徒,他們之所以移居此處是因為這裡地處偏僻,環境優越,氣候有益於身體健康。」撒馬爾罕往南,塔吉克斯坦境內嚈噠人居住的彭吉肯特市(Penjikent)出土了一塊公元八世紀的陶片,上面刻有別西大譯本(Peshitta version)的詩篇,是用敘利亞文寫成的。在烏茲別克斯坦的泰爾梅茲(Termiz)境內,考古學家在阿姆河(Oxus River)附近發現了兩座教堂和一座洗禮堂。

是否有一些考古發現與中國有關係呢?

有,而且未來肯定還會有更多的發現。1995年,公元八世紀左右寫的粟特語基督教讚美詩《榮歸主頌》(Gloria in Excelsis Deo)在吐魯番出土。鑒於粟特語是絲綢之路的主要語言之一,所以這份文檔很可能也傳播到了中國並被當地的基督教會使用。這首歌的中文版也是從敘利亞語翻譯過來的。

2009年,中國發現一處基督教遺址,後被證實為一座東方亞述教會(Assyrian Church of the East,即聶斯脫利派的教會)的遺址。河南中部的龍門石窟發現了一個基督徒屍骨和骨灰的儲存庫,據描述,此儲存庫是一個石牆砌成的瘞窟,上方刻有一十字架。

有些人認為這些只是對歷史學家和考古學家特別重要,而您認為這些考古發現對中國當代基督教也有重要作用,可否解釋一下這是為什麼呢?

是的,現在人們很難理解這些考古發現的意義。每當基督教被認定為非中國的西方外來信仰時,這個長期存在的錯誤觀念就會進一步被傳播。這個錯誤觀念切斷了現代中國與中國古代基督教之間的任何聯繫。不僅如此,這個觀念還往往因著一些半真半假的陳詞和缺乏足夠證據的歷史解釋而強化加深,比如早期的基督教最終在中國失敗了,因為對於中國人來說它還不夠本土化,也就是大秦景教始終具有較強的「異域性」和「傳教性」。當然,這樣一個觀點不管怎麼表達,都很難讓人信服。世界上唯一一個基督教不是外來信仰的地方只有耶路撒冷。

還有另外一種截然相反的觀點,有時候也跟上面的錯誤觀點同時提起,這種觀點認為基督教在公元八世紀之後綜攝性太強,採用了佛教和道教的術語、代表符號等。因為基督教會過於努力令自己變得「亞洲化」,最終失去了自己的特性。這種觀點缺乏證據支持,另外,採用綜攝策略就必定失去其原有特性這樣一種看法是錯誤的。摩尼教(Manicheans)在亞洲的廣泛傳播就是一個很好的例子。儘管摩尼教喜歡在宗教著裝和實踐方面吸收佛教和周圍其他宗教的元素,但他們在亞洲存在的時間比在羅馬帝國更久。歸根結底,這僅僅是什麼樣的地理、社會和政治氣候最適合他們的基督教發展的問題。

通過這個基督教派別在中國受到迫害的事實是否可以得出這樣一個結論:中國人認為基督教是外國的信仰,與中國的社會信仰不相容?

事實上,還有另一個導致錯誤觀念的看法——因為基督教在後來的朝代被驅趕出中國或遭到迫害,所以基督教與中國人不相容。有人可能會認為,在基督教滅亡很長一段時間之後,當它再次隨著荷蘭人、英國人、美國人等其他國家的人來到中國時,它又演變成了一股企圖剝奪中國自我身分和文化的勢力。針對這樣一個觀點,我的看法是,歐洲和北美洲基督徒的信仰起源於羅馬帝國的基督教,而現在他們的基督教信仰很大程度上已變成 「西方的」了。零零星星來到中國的基督徒歷經迫害且損失慘重,他們的信仰起源於波斯、敘利亞和阿拉伯,是基督教譜系中的另一個分支。大秦景教流行中國碑的「大秦」二字就是針對這些不同地區而言的。

另一種理論認為,伊斯蘭教來到中國後,所有基督徒同時皈依伊斯蘭教,基督教幾乎滅絕,這就證明相比基督教而言,伊斯蘭教對中國的社會信仰並不具有那麼強的「外來性」。請問這個觀點是否得到了歷史記錄的證實?

沒有近代學者認可這個觀點。我們需要了解「蒙古和平」(Pax Mongolica)時期的中亞,那樣就可以知道基督教在八至十二世紀期間其實並沒有完全被伊斯蘭教吞蝕。公元十三世紀初,乃蠻(Naiman),蔑兒乞(Merkit),汪古(Onggut),克烈(Kerait),黨項(Tangut)以及喀喇契丹(Qara Khitai)等亞洲部落中均有基督徒的存在。然而,我們應該謹慎對待任何表明整個部落都皈依基督教的證據。自十三世紀中葉開始,我們可以從羅馬教皇的特使以及途經中亞旅行到汗國的商人的記述中看到有些蒙古人也信仰基督教了。尤其拉丁傳教士若望·柏郎嘉賓(Giovanni da Pian del Carpine,1182~1252)和威廉·魯不魯乞(William Rubruck,約1220~1293)在他們抵達蒙古之後的記述中提到了蒙古人對基督教的包容以及遍居蒙古的聶斯脫利派信徒的影響力。據說,魯不魯乞講述了他在復活節前夕親眼目睹六十人接受洗禮,以及在哈拉和林(Karakorum)附近的教堂裡看見聶斯脫利派信徒舉行聖餐禮。當然,隨著蒙古勢力漸微,基督徒的處境也日趨不穩。儘管如此,我們還是能在文獻裡找到有關西方基督徒與亞洲基督徒相遇的記載,而且亞洲的基督徒人數應該不會太少,不然也不會有文獻記載他們建立的教會。

作個總結的話,您會說現在每個人都應該接受基督教並不是近代才引入中國,而是自古以來就存在這樣一個事實嗎?

我想我會這麼說,儘管中亞和中國的基督徒與他們信仰的發源地相距甚遠,但他們仍然在整個中亞和中國地區蓬勃發展,這也為他們雖身為少數群體卻仍能在惡劣環境中堅韌不拔地生存以及維持自己的身分特徵作了見證。儘管基督教在這些地區一直都是少數派宗教,但它所傳遞的信息及其影響卻得到了幾個世紀不同統治者的認可。雖然人們廣泛認為景教,即中國版聶斯脫利教在中國已滅絕,但卻無從考證這個說法。有可能隨著越來越多的歐洲傳教士在之後的幾個世紀逐漸進入亞洲和中國,這個古老的亞洲基督教教派剩下的信徒也漸漸被同化了。如果這種說法相對比較準確的話,那麼「景教」或聶斯脫利派信徒的逐漸消失就不足為奇了。不管怎麼說,歷史事實就是基督教在中國的起源可以追溯到古代,這是永不改變的。可能有些中國人會說基督教對中國來說是外來信仰,那麼我們也完全可以說基督教對整個西方來說也是外來信仰。其實,基督教信仰傳入愛爾蘭的時間和傳入中國的時間是一樣的。我們必須承認,基督教在西方和東方都留下了古老的歷史遺產。如果中西方的基督教確實有區別的話,那麼這個區別只能是基督教之「光」在西方日漸微弱,而在東方,儘管遭到迫害,基督教卻仍在蓬勃發展並且影響著中國的文化。